7月13日,北京大学理科2号楼9层,一间由会议室临时改成的教室里,物理学院天体物理专业的徐仁新教授打开精心制作的PPT文件,开始上“天文学”。

连续两个小时的课程,徐教授一直声音洪亮。可是台下,只有稀稀拉拉坐着的十几个高中生。

国内首个大学开办的中学生暑期课就此拉开序幕。

听大学教授讲《背影》,深层解析汶川大地震到底是如何发生的,《侏罗纪公园》里的恐龙为什么会消失……北京大学暑期学校今年首次开办中学班,所开课程刻意与高考(论坛)科目保持了距离,期待能把中学生的好奇心吸引到大学的课堂中来。

为了这一开创性项目,北京大学准备了一年多。授课教师中,有3次被北大学生评选为“十佳教师”的丘维生教授,著名学者、北大中文系教授钱理群等人。

然而,让人大跌眼镜的是,北京18万中学生中,报名者寥寥。

“地震学只有一个人报名”

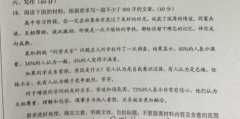

北大今年暑期为北京在校高中生共开设7门课程,包括“数学的思维方式”、“现代天文学”、“地震学”、“过去的生命”、“文学名篇选读”、“数字化与智能化世界”、“网络信息检索与利用”。

北京大学暑期学校网站上有着这样的介绍,中学生课程旨在扩展中学生视野,培养中学生学术兴趣,同时配合北京市中学教改,促进大学和中学的交流。授课对象主要针对北京地区中学生(高中生)。

北大对中学生开设的课程进行了精心设计。在定下这7门课之前,北京大学教务部还专门组织教授和专家到中学做调研,与中学老师进行了详细探讨。

开课标准同样令人瞩目:要有一批教学名师、知名学者来给学生上课。与此同时,要选择中学无法开设、学生很难接触到的课程,决不开设与高考有关的课程。

在前期的宣传中,对于课程形式也充分考虑了“90后”的特点,“采用课堂讲授、演示、讨论等多种方式,互动环节较多”。比如在“数字化与智能化的缤纷世界”课程中,还开设了“蜘蛛侠是怎样练成的”、“变形金刚与形变动画”等内容,以提高课程的趣味性。

“定计划,定目标,找老师,总共历时一年多!”北京大学教务部副部长卢晓东在接受记者电话采访时说。

早在今年年初,北京大学教务部就向包括26所示范中学在内的众多北京中学发出了招生信函。

“这些课程会受到中学生的欢迎吗?”报名伊始,举办方在接受媒体采访时对此很乐观:“对课程的吸引力,我们毫不担心。”

举办方称,“目前北京市高中正在推动新一轮的课程改革,按照必修课统一安排、选修课自主选择的基本思路来构建新的普通高中课程体系。这就为中学教育和大学教育的衔接提供了渠道。中学生最缺乏的是学术视野和思维能力,大学可以弥补中学这一薄弱环节,引领中学生用新的视角看世界。”

然而,一系列精心准备后的收获却让人意外。

北大教务部给出的数据显示,参加这次选修课项目的中学生总共180多人,其中“中国文学名篇选读和数学的思维方式”两门,分别为101人、35人,是选课人数最多的;“现代天文学”、“过去的生命”等与高考无关的课程,选修的学生均只有10多人。而地震学因为只有1人报名,最终不得不停开。

这一结果,让北大教务部蒋晓涛老师有些无奈。他告诉记者,地震学在北大其实是最受本科生欢迎的选修课之一,课程内容有意思,老师讲得更是不错。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)