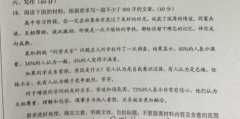

随着全国各高校自主招生政策陆续出台,继“中学校长实名推荐制”而来的“面向欠发达地区中学推出特殊政策”似乎备受名校青睐。中国人民大学前日在其官网公布了自己的自主招生政策:将在2012年实行“校长直通车计划”及“圆梦计划”。“圆梦计划”规定:被推荐考生原则上为所在中学前10名、“家中三代无大学生”的农村籍学生。不少考生和家长感慨这规矩“太雷人”,该校招生办相关人员则以“领导不在”婉拒回应。(10月29日《郑州晚报》)

教育承载了孩子乃至家庭的希望,更承载了民族和国家的希望,而中国教育的现实则是:30多年来,国家转型持续深入,底层个体命运转型却逐渐陷入停滞。不少专家学者指出,“出身越底层,所上学校越差”的趋势正被加剧和固化,农村孩子改变命运的路径,越来越坎坷,越来越少。

在此语境之下,“圆梦计划”无疑是个好政策。它给农村学生的出路撕开了一道口子,应该受到农村学生和家长的推崇和积极响应,而事实是他们都不买账。问题当然出在“圆梦计划”苛严的附加条件——“所在中学前10名”没错,择优录取毕竟仍是“学而优则仕”的烟火延续,能为眼下的国人信服,也可能真正促成寒门“贵子”的出人头地;但其“家中三代无大学生”规定,就真“太雷人”了——这让人纠结:家里有人上过大学,难道也成了坏事?

很愿意将它理解为遏制“潜规则”的招数。在农村,大凡出过大学生的家庭,一是家庭条件有所改善,二是在当地多有人脉,能在某种程度上影响“圆梦计划”的公平公正。但是,隐藏在“家中三代无大学生”背后的,却不仅是对于能否公平公正的担忧,而是现行教育体制的傲慢,以及给予农村学生“恩赐”的高高在上。

中国教育体制的现状,是较好的学校、教师等优质教育资源正不断地向中心城市集中,广阔农村不再是“大有作为”的天地。农村乃至于一些小城镇的中学,早已沦为美国40余年前的社区学校——“辍学工厂”,即便能够勉强上学的农村孩子,也因家庭贫寒和父母进城务工,多半成为享受“隔代教育”甚至无人监护的留守人员,其学习兴趣、卷面成绩,比起城市学生,大都“矮”了一截。

一份名为“我国高等教育公平问题研究”的调查报告显示:重点大学农村生比例自1990年代起不断滑落:北大农村生所占比例从三成跌至一成,清华2010级农村生源降至17%;普通高校同样如此,2011年农村新生所占比例跌至28.26%,比2010年减少近6个百分点,为近十年来最低。

农村学生要想改变这一现实命运只有两条路可走:一是据守现有条件,同城市学生在同一张试卷、同一条录取线上血拼,这看起来很公平,但基于前述原因,其结果往往是头破血流地败下阵来;二是进城念书,与城市学生站到同一条起跑线上,而城市集中优质教育资源的学校要收取的“跨区费”“择校费”畸高,父母承担不起,学生只能望洋兴叹。

美国改造“辍学工厂”的做法——搞“‘教育平权运动’,让落后者先起跑”或许值得借鉴。40年前,一场由美国政府、社会精英共同发起,通过《公民权利法》对少数族裔、弱势群体给予照顾,在招工、入学、企业竞争等方面给予倾斜,让强势群体为弱者做出一些牺牲,以实现平等梦想,为未来美国社会注入持续不衰的活力。现任美国驻华大使骆家辉,就是这一运动的受益者。

中国似乎也有类似政策,即高考(微博)招生分数线划定后,给予少数民族学生和“特长生”一定量的加分,但它难以惠及到农村学生——不管是少数民族的还是汉族的。而被这一政策遗忘的这些农村学生,几乎都是30余年来所累积的“历史问题”造就的“弱势群体”,同样需要政策扶持和照顾。对他们实施持续的政策照顾,不仅仅是有助于他们改变个人命运,更是缩小城乡差距的长策。这不是一个简单的“圆梦计划”所能负载,同样不是涉及面稍宽的“面向欠发达地区中学推出特殊政策”所能负载。

要想真正改变中国教育现状,为未来中国社会注入持续不衰的活力,就需政府、社会精英共同改造“圆梦计划”,发起一场中国自己的“教育平权运动”:以法律形式,合理整合教育资源配置,动用外汇储备,增加财政补贴,让每个农村适龄孩子真正拥有享受优质教育的权利,获得一次“落后者先跑”的机会,以期实现与城市孩子共同进步的梦想。除此,将改变农村人口教育现状,寄予现行教育体制下这少得可怜的“恩赐”,终将成为南柯一梦。

(云南信息报)

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)