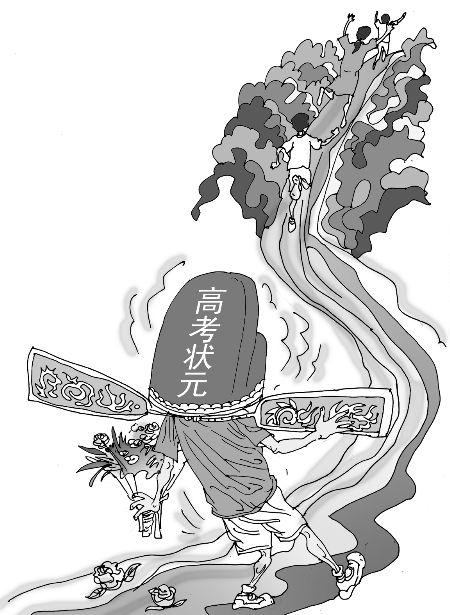

今年的高考 已落下帷幕,各地的高考“状元”也已出炉,成为社会追逐的焦点。

不过5月份的一份调查报告给高考“状元”的崇拜者们泼了一盆冷水——1977年至2008年32年间的高考“状元”中,没发现一位在做学问、经商、从政等方面的顶尖人才,他们的职业成就远低于社会预期.

6月24日,商报记者对话《中国高考状元调查报告》课题组专家蔡言厚,深入解析恢复高考30多年来的高考“状元”发展现状。

观点

一名老“状元”反感热炒“状元”

魏成才(化名)是我省1983年某市的理科“状元”,如今,43岁的他不仅是位博士,还是某领域的知名专家。

他不愿公开姓名,原因是自己不喜欢社会上热炒的“状元”称谓。

在魏成才看来,“状元”文化的本质是急功近利。当社会形成一种“状元情结”时,出一个高考状元对中学争夺优秀生源、赢得教育主管部门和社会认可、提升和扩大学校的社会影响力至关重要,也是学校领导班子教育管理能力的重要体现。但是社会过度关注,对“状元”们未必是好事。

调查

32年来出的“状元”鲜见“状元”人才

今年5月14日公布的一份调查报告也给高考“状元”的崇拜者们泼了一盆冷水——1977年至2008年32年间的高考“状元”中,没发现一位在做学问、经商、从政等方面的顶尖人才,他们的职业成就远低于社会预期。

得此结论的是中国高考“状元”调查报告课题组,中南大学高等教育研究所教授蔡言厚是该课题组首席专家。

结论从何得出?蔡言厚和他的课题组先找出各大学的“杰出校友”,再回顾他们的高考成绩,结果发现“杰出校友”中是当年高考“状元”的人数非常少,反倒是排在班级十名左右的学生成才率最高。

报告中说,因为有了“状元”崇拜的传统,一些重点中学出高考“状元”后炫耀,老师以培养“状元”获得声誉,考生和家庭为“状元”自豪,媒体为吸引眼球,商人为扩大销量,酒店则及时打出庸俗的“谢师宴”招徕顾客。

由此,非理性的“状元崇拜”风一步步推向高潮。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)