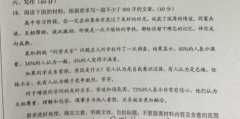

近日,对10848人进行的调查显示,82.2%的人认为现在的保送生大多是“关系生”,仅有9。7%的人相信保送生是在某方面成绩突出的人,相信保送生是“品学兼优尖子生”的不足5%(4.2%),还有2。7%的人羡慕这些人的好运气。

尽管保送生政策制定的初衷,是想让一些优秀学生提前减压,更好地发挥特长,促进中学生德智体的全面发展,同时发挥高校更多的招生自主权;也尽管保送生的思维更加活跃,知识吸收更快,更有创新能力,很多水平顶尖的也是保送生。而且,保送生可以弥补高考人才选拔机制的不足。但参与调查的人,还是把“八成二”的绝对不信任,投给了保送生。是他们立场极端?是他们认识偏颇?是他们缺少理性?你可以尽量质疑,但却无法改变调查的既定结果。其实仔细想想,在虎照造假官方遮掩的社情面前,在论文剽窃虚假署名的泛滥面前,在“民族”假冒群体仿效的违规面前,在冒名顶替大学录取的奇闻面前……82.2%的人的不信任,正是社会信任大厦坍塌的真实折射——尽可唏嘘,但却无奈。

毫无疑义,当一个社会民风不再纯朴得路不拾遗、夜不闭户,而是充满算计、阴谋、自私、贪欲,并将算计阴谋自私贪欲以更高的技术手段推而行之的时候,它的败露会使社会的肌体极度虚弱,而恢复健康的成本必然加大,其中包括金钱、时间的损失以及人的灵魂的修复。且在这种修复中,又不得不做出某些必要的牺牲。——好比用化疗的方法治疗癌症,在杀死癌细胞的同时,必不可免的杀死正常的人体细胞。

正是基于这样的道理,在当前的形势下,应当果断地停止“保送”,给高考更加公平的结果,消除大众心中的层层疑团。这是因为,除了绝大多数人的不信任外,还有几近九成(89.1%)的人认为保优已经异化为“保权”或者“保钱”;加之存在保送生信息尚未公开,评优执行程序不够透明,有的中学为追求升学率而采取保良不保优,且高校自主考试耗时费力、难以监控、考察单一、标准过多等等弊端,停止(至少暂停)保送,应当是一个现实选择。此外,现在监督乏力形同虚设的事情比比皆是,比如教育部每年都要下发文制止学校乱收费,可乱收费年年禁而不止,这种情况,难免会祸延保送。况且从保送生的角度考量,如果一个考生真的达到了保送标准,当然不会惧怕高考,而高考又给他增加了无一替代的人生体验,只会带来益处。事实也是,有的学生自动放弃保送,比如温州中学的连骁同学,今年放弃了保送复旦大学的机会,以全市第一名的成绩报考了清华大学,就是想通过高三冲刺,学会“专注地去做一件事情” 。 ——这种有利却少有弊的做法,为什么不去做呢?何况,让腐败失去一个寄生的载体,正是修复诚信的必要一步。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)