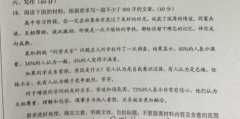

“黄花岗七十二烈士碑记”中写有这样一句话:“夫马革裹尸,党人之志,埋骨已非所期,遑论留名。”回顾辛亥百年风云,曾经的医生、书生、留学生、新军等各色人等,投身革命行列,有人名垂青史,亦有人湮没无闻。

对那些“以救国救种为志,欲出斯民于水火”的革命者来说,再大的利禄功名也比不过为之奋斗的理想。百年之后,斯人皆逝,唯壮志豪情不灭,长存千古。

壮志

代表人物:孙中山、黄兴

9月19日,记者来到广东中山市翠亨村。中国民主革命先行者孙中山先生的故居,就坐落在这个绿树葱笼的幽静小村庄里。故居是一栋颇具异域风情的小楼,孙中山故居纪念馆宣教部主任张咏梅介绍说,它是孙中山先生亲自设计修建的。

不过,纪念馆内更吸引记者的,却是一尊少年的雕像。他双手交叉,昂首挺胸,仿佛正在眺望着远方。张咏梅说,这是第一次出远门的孙中山。1879年6月,13岁的孙中山陪伴母亲,搭船前往檀香山,去探望哥哥孙梅。在一个月的航程中,一望无际的大海、劈波疾行的轮船,都震撼着这个山村孩子的心。日后,孙中山回忆这段历程时,说:“始见轮舟之奇,沧海之阔,自是有慕西学之心,穷天地之想。”

在檀香山,孙中山进入当地一所教会学校读书,惊羡于西方的先进技术,西方先进的文化与思想更让孙中山大开眼界。而反观专制腐败的清朝政府,艰难度日的家乡父老,他不由生发出救国之心。“当时所怀,一若必使我国人人皆免苦难,皆享福乐而后快。”

正是怀着救国救民的理想,1894年11月24日,孙中山在檀香山成立了中国第一个资产阶级革命团体——兴中会。“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”成为当时的秘密誓词。此后,孙中山竖起“民族、民权、民生”三民主义的伟大旗帜,倡导“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,推翻了封建帝制,建立了共和政体,建立了不朽的功勋。

而与孙中山并称为“开国二杰”的黄兴,同样是在留学过程中确立了革命思想。1902年夏,黄兴被官派至日本弘文学院习师范。在那里学习到的西方知识,使他成为一个民主共和政体的鼓吹者。弘文学院同学每晚都在自习室讨论立宪和革命,最初颇多争论,以后主张排满革命的占了多数。有一晚,黄兴与一些同学争论得很激烈,气急说不出话来,竟将手中的小茶壶掷地摔碎。

武昌首义前,革命党人所经历的10次革命,大都由黄兴主持。黄花岗起义中,黄兴伤右手,断两指,其子黄一欧也险些丧命。章士钊的挽联称“无公则无民国,有史必有斯人”。[nextpage]

牺牲

代表人物:陆皓东、秋瑾、黄花岗七十二烈士

有革命,必有流血牺牲。革命的胜利果实,是由革命者的鲜血灌溉的。谈及辛亥革命,中国史学会副会长、广东文史学会会长张磊认为,它有狭义和广义两个概念。狭义的辛亥革命,就是1911年10月10日到1912年2月清帝退位;广义的辛亥革命,则是指1894年兴中会成立,到1922年第二次护法失败的这28年。历数为辛亥革命而牺牲者,尤应采用广义的概念。

陆皓东被孙中山赞誉为“中国有史以来为共和革命而牺牲者之第一人”。他也是翠亨村人,是孙中山先生两小无猜的幼时玩伴,亦是忠心耿耿的革命同志。他们二人与同村的杨鹤龄、杨心如,共同投身革命,被称为“翠亨四杰”。

今天,翠亨村村口闸门上“瑞接长庚”四个大字仍留有裂痕。当年,陆皓东与孙中山等人就是在此试验炸药的威力。这也成为孙中山、陆皓东早期从事革命活动的历史见证。

成立兴中会后,革命党人密谋于农历九月九日(公历10月26日)在广州发动起义。接近起义之时,不料运送枪支弹药出了差错,海关搜出手枪600多支。万般无奈之下,只好将起义无限期推迟。就在此时,清政府大肆搜捕革命党人。因叛徒出卖,陆皓东不幸被捕。面对严刑拷打,陆皓东大义凛然地宣布了自己的意愿:“今事虽不成,我心甚慰。我可杀,继我而起者不可尽杀。吾言尽矣,请速行刑。”1895年11月7日,陆皓东在广州英勇就义,年仅29岁。

谈起早期的革命牺牲者,不得不提一个人的名字,那就是秋瑾。她本是一个出身于书香门第的才女,但是婚姻的不幸、时代风云的激荡,催她走上了排满反清的革命之路。所以,她的同时代人说她是经由“家庭革命”而达至“政治革命”。这位1907年被清政府杀害的“鉴湖女侠”曾说道:“革命要流血才会成功。如满奴能将我绑赴断头台,革命至少可以提早5年。”

被俘后,审讯人员要秋瑾招出革命组织内情和同党名单。她提笔在手,凝思片刻,先写了一个“秋”字,这是她的姓。再催她写,她又续了6个字,这就是100年来的名句:秋风秋雨愁煞人。这也是秋瑾唯一的“笔供”。1907年7月15日凌晨,秋瑾饮刃轩亭口。秋瑾被斩引起了巨大震动。轩亭口是杀江洋大盗的地方,而当时对妇女行刑,最严重的是绞刑,没有斩刑。民间舆论由此轮番轰炸秋瑾案。

武昌起义之前,革命党人先后发动10次起义,均以失败告终。其中,尤以广州起义牺牲最巨、影响最深。孙中山评价说,“则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿”。

今天的黄花岗七十二烈士墓园,已成为向市民开放的公园。记者9月20日走进这里,随处可见蹒跚学步的孩子和锻炼休憩的老人。在高耸的纪念碑后,清晰可见一个个烈士的名字、籍贯,以及就义方式和地点。

据墓园工作人员介绍,七十二,其实并不是烈士的实数。当时的牺牲者“其数不可稽”,只是事后收得七十二具尸首,合葬在黄花岗,因此才有了黄花岗七十二烈士之称。而黄花岗最初的名字是红花岗,但冒死收尸的革命党人潘达微认为“红花”俗而不美,“黄花”则有傲雪欺霜的风骨,更能使烈士精神益显昭彰,因此更名。

张磊认为,黄花岗起义的一个独特之处在于,它不是靠当地群众、会党,而是来自全国各地的精英。从纪念碑上可以看到,烈士的职业,有日本早稻田大学学生、香港中国日报经理、南洋华侨……其中,有三名烈士来自江苏,职业都是军官。据统计,烈士们的平均年龄只有29岁。

七十二烈士中的俞培伦,时年26岁,是日本千叶医学校的学生。他在日本留学期间学会了制造炸药,在一次试制炸弹中被炸伤了一条手臂,落下残疾。回广州后,他仅凭一条健全的手臂,连续奋战两天两夜,赶制出了300颗炸弹。起义当天,他在胸前挂了一筐炸弹,一路冲锋一路投掷,不幸面部中弹被俘。这一文弱书生,在临刑前仍大呼“头可断,学说不可绝!”

柔情

代表人物:林觉民、徐宗汉

革命者心绝志坚,为革命事业不惜抛头颅洒热血。但他们亦怀着满腔柔情,在慷慨悲歌之时,同样挂念父子、兄弟、伉俪之深情。

在广州近代史博物馆,陈列着一块方绢,上面用毛笔密密麻麻写满了小字。这是1911年,一位24岁的青年,在投身革命起义之前,写给妻子的绝笔书。当时,妻子怀孕8个月,幼子5岁。这位青年就是林觉民,这封绝笔书就是被传诵百年的《与妻书》。

直到今天,网友读后都不胜唏嘘,发出这样的感叹:“先贤弃家而就义,非无情,实大爱,感人至深!”

林觉民与妻子陈意映的婚姻是家庭包办的。结婚一个月时,林觉民为了革命,曾留书一封出走。三天后,他悄然归家。新婚妻子对他说,“望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。”婚后,二人感情渐好。

在广州起义的激烈巷战中,林觉民被一颗流弹击中腰部,满身是血,力竭被俘。临刑前三天,林觉民水米未进。被害之日,他面不改色,大笑曰:“吾今日登仙矣。”引颈就戮。一个月后,妻子陈意映早产。两年后,伤悲而终,年仅22岁。

革命情缘,尤为让人津津乐道的,还有黄兴与徐宗汉的结合。在最近上映的电影《辛亥革命》中,由知名演员成龙和李冰冰演绎的两人的恋情,成为剧中浓墨重彩的一笔。

祖籍广东、生于上海买办家庭的徐宗汉,从小受西方文化熏陶,嫁给了两广总督洋务委员李庆春的儿子。在丈夫病故后,徐宗汉脱离家庭,于31岁时加入同盟会。

就在广州起义前夕,为了将弹药顺利运进广州市内,徐宗汉借一颜料作坊为掩护,自己则扮成作坊外嫁的新娘。两百多号革命战士扮作迎亲队伍,在喧天的锣鼓和鞭炮声中,取出已先期装在颜料罐里的武器零配件,洗净后以明办嫁妆、暗运武器的办法,先将武器运至广州市,再由别的同志将武器弹药分送至各处。

广州起义失败后,负伤的黄兴入香港雅丽氏医院做手术,但按医院的要求,做手术需要家属签字。最后,徐宗汉以黄兴夫人的名义签了字。手术后,徐宗汉一直在黄兴的病榻旁照料,两人谈理想、谈革命、谈未来。出院后,这对假夫妻很快成为了真夫妻,在革命同志中传为美谈。

请记住我们的网址:www.js-zs.org

(责任编辑:admin)